Vestiti nuovi per la finanza?

Vestiti nuovi per la finanza?

E’ noto come Rockefeller Jr. – dopo lo smembramento da parte dell’antitrust statunitense della Standard Oil nelle oggi note “sette sorelle” del petrolio – per necessità ed opportunità avviò tutta una serie di investimenti nel mercato finanziario ed immobiliare, garantendo la tenuta del suo patrimonio e perpetuando il mito della propria dinastia fino ai giorni nostri.

Oggi il contesto è quello dell’economia dell’informazione del web: non quella degli anni ’90, indifferenziata e fruibile solo a pochi addetti ai lavori, ma quella segmentata e personalizzata attuale, soggetta a convenzioni e comportamenti mimetici con cui gli utenti economizzano la propria attenzione rispetto al diluvio informazionale. E se da un lato le capacità regolatorie dell’antitrust sono ridotte ai minimi termini dall’altro nessuno degli infolatifondisti del web 2.0 disdegna il ricorso a svariate forme di investimento – per la necessità di riprodurre i propri servizi e l’opportunità di espandersi in nuove e strategiche dimensioni dell’economia reale e finanziaria.

Come abbiamo scritto altrove si è sempre data una certa consonanza nei meccanismi di valorizzazione del linguaggio nei due ambiti, propria del paradigma produttivo informazionale che li ricomprende; oggi però sembra presentarsi un’ibridazione anche dei loro vocabolari specialistici, se da una parte assistiamo al lancio in sordina delle Google Ventures e dall’altra all’indizione solenne ed ultimativa degli stress test bancari (progettati per valutare la capacità di tenuta degli istituti di credito in ipotetici scenari emergenziali).

Ma che dire dell’ingresso in borsa degli stessi intermediari informazionali? Un po’ di cifre: l’esordio in borsa di LinkedIn (90 milioni di utenti) potrebbe vedere un’offerta pubblica iniziale di almeno 2 miliardi di dollari; GroupOn (70 milioni di utenti), almeno 4.8 miliardi di dollari; Facebook (600 milioni di utenti), 50 miliardi di dollari (tra cui i recenti investimenti di 450 milioni di Goldman Sachs su cui torneremo tra poco) Una stima quest’ultima superiore al valore di Yahoo!, Time Warner ed eBay. Altri attori come Skype, Twitter e l’azienda di social gaming Zynga stanno considerando simili passaggi. Tutto questo, ed in parte la necessità di convogliare la realtà caotica e complessa dei rapporti di produzione del terzo millennio entro schemi di riferimento familiari fa domandare molti: ci stiamo dirigendo verso una bolla del web 2.0?

Nell’epoca del capitalismo della crisi (condizione che non produce automaticamente il suo opposto), è lecita la preoccupazione che la smobilitazione dei capitali dal settore dell’immobiliare – in cui si erano riversati all’indomani dello scoppio della bolla delle dot com – possa ricreare condizioni di instabilità diffusa nel sistema internazionale. Le prime avvisaglie si sono registrate tra luglio ed ottobre dello scorso anno, periodo in cui la cosiddetta “guerra delle valute” ha visto migrare ingenti fondi speculativi verso i mercati emergenti meno toccati dalla crisi finanziaria (mettendone a rischio la stabilità nel lungo termine) e non a caso sono stati effettuati i suddetti “stress test” sulla tenuta delle principali banche europee.

Tuttavia, gli attuali intermediari del web come Google, Facebook, Skype, Twitter e LinkedIn non sono i progetti fumosi ed ideali della prima internet. Hanno avuto tempo di mostrarsi al mondo per cosa sono e per cosa servono, acquisendo notevoli basi d’utenza e rimanendo al di fuori degli alti e bassi del mercato borsistico degli anni 2000. Più di recente, a partire dalle modalità di raccolta fondi della campagna presidenziale di Barack Obama nel 2008 e passando per l’Onda Verde iraniana del 2009 fino ad arrivare all’attuale sommovimento nel mondo arabo, hanno dimostrato di esercitare un potere politico notevole: tale da convogliare su di essi una quantità di investimenti in termini di capitali, saperi ed organizzazione che rende difficile pensare allo scoppio di una bolla del web 2.0 che risparmi le infrastrutture portanti della produzione economica e della comunicazione contemporanee.

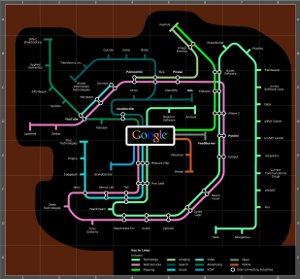

Altre considerazioni sostengono questa ipotesi. E’ possibile che i robber baron di fine ‘800 – inizi ‘900 avessero un peso tale sul mercato finanziario da condizionarne in larga parte l’andamento; però non è dato sapere se avessero mai accarezzato l’ipotesi di divenire essi stessi istituzioni ed arbitri di quel mercato. Oggi Google non è solo entrato in Borsa, ma nella Borsa: affidando al proprio senior manager Hal Varian, teorico per eccellenza dell’Economia della Conoscenza, la creazione di indici (come quello dei prezzi al consumo) basati sulle sue statistiche, Google sembra assicurarsi la root istituzionale delle informazioni su cui le proiezioni macroeconomiche e le costruzioni di senso borsistiche hanno luogo, proponendosi essa stessa come nuova struttura del Mercato.

Nemmeno i social network sono al di fuori di queste dinamiche, iniziando a configurarsi come luoghi in cui si delineano convergenze tra comunicazione, formazione ed investimento finanziari: studi delle Università di Monaco, di Manchester e dell’Indiana ripresi dalla BBC sostengono la capacità dei tweet aggregati in base alle parole chiave del mercato finanziario di rispecchiare l’andamento dell’indice Dow Jones con un’accuratezza dell’87% e di generare un ritorno sugli investimenti del 15%. Da questi studi è nato persino un clone di Twitter dedicato di nome Tweettrader e non sorprende che Twitter stesso abbia recentemente imposto un giro di vite sui suoi client con la finalità di conseguire un maggior controllo sulla propria interfaccia.

Alla luce di tali evoluzioni ci si può interrogare sulla recente sostituzione di Eric Schmidt al vertice di Google con Larry Page: è accaduto perché il cofondatore di Google ha compreso il funzionamento di Wall Street? Oppure perché (dopo anni di frequentazioni con le centrali del venture capital) internet è diventata come Wall Street? Non sarebbe questo un bene, data la vision di apertura e trasparenza dei dati alla base della cultura d’impresa di Facebook e Google, quasi una panacea all’annoso problema posto dalle asimmetrie informative alla finanza aziendale, ed ai guasti provocati dal far west (ancora!) dei mercati borsistici non regolamentati dei prodotti derivati?

Ironicamente, i principali attori del web 2.0 si preparano a sbarcare e sbancare in borsa nel modo più opaco e meno diretto possibile: in attesa dell’offerta pubblica iniziale, per la quale come detto si stanno mobilitando i principali istituti di credito statunitensi (ma non solo), Facebook si sta finanziando attraverso il collocamento delle proprie azioni possedute dai dipendenti e dai primissimi investitori su mercati secondari e piattaforme web come SharesPost e SecondMarket; mercati privati, chiusi ed autoreferenziali che permettono agli advisor finanziari del social network di Palo Alto come Goldman Sachs di raccogliere fondi da molteplici clienti da convogliare in un’unica scatola nera di finanziamenti pro-Facebook da essa gestita. Il che, ad esempio, previene l’obbligo di quotazione immediata dell’azienda che superi il tetto dei 500 investitori, prevista dalle regolazioni a tutela dell’interesse pubblico che una simile entità arriva ad assumere.

Con un altro parallelo, le modalità di divulgazione dei bilanci delle aziende del web 2.0 richiamano quelle delle statistiche di crescita di un contesto tutt’altro che trasparente: quello dell’economia cinese – altra grande frontiera degli investimenti contemporanei (anche se in questo caso centrale nelle filiere della produzione materiale piuttosto che di quella informazionale).

Come dalla “fabbrica del mondo” cinese si sono snocciolati negli ultimi 10 anni dati di crescita a doppia cifra, senza credibili riscontri sulla loro origine e sulle loro effettive ricadute, ma mantenendo la rete web nazionale sufficientemente aperta da veicolare la convenzione di questo boom economico, dai database semipermeabili (si tratta delle stesse architetture di rete del “Great Firewall of China”, dopotutto!) dei colossi del web 2.0 traspariva la crescente partecipazione degli internauti a questi network e la loro socializzazione senza che per lungo tempo (ed in molti casi tuttora) si sia trovato un modello di business sostenibile per essi, né si siano mai pubblicati i loro bilanci dettagliati. Se l’apertura delle informazioni si sovrappone all’apertura delle economie come forma della circolazione capitalista attuale, non c’è da sorprendersi della recente disclosure in stile Wikileaks dei bilanci aziendali di Facebook a margine delle summenzionate manovre di Goldman Sachs; un'”openness” che ha probabilmente l’unico compito di solleticare una convenzione allettante rispetto al collocamento finanziario del colosso californiano, replicando allo stesso tempo il velo di incertezza sulle reali dimensioni del fenomeno come avvenuto in terra cinese.

I re del web 2.0 ed i loro cortigiani affermano di essere nudi anche se sono vestiti benissimo, e rivisti sotto questa luce i proclami di Zuckerberg e Schmidt sulla fine della privacy e l’avvento della trasparenza suonano po’ come quelle vecchie raccomandazioni liberiste degli anni ’90: sempre pronte a bacchettare le economie africane – per gli incentivi che queste offrivano alle imprese nazionali e la scarsa apertura a quelle estere – ma fautrici in casa loro di politiche volte a blindare precisi interessi e categorie sociali.

(continua…)

Ultimi commenti